All Industry

Wesentliche Informationen zum Thema Industrie/Technik.

Vom Rohstoff zum Endprodukt: Wie moderne Textilien industrielle Prozesse prägen

Die Herstellung moderner Textilien verbindet komplexe industrielle Prozesse mit innovativen Technologien. Lifestyle Kleidung spiegelt nicht nur modische Trends wider, sondern ist das Ergebnis präziser Verarbeitungsschritte vom Rohstoff bis zum tragbaren Endprodukt. Dabei sorgt die industrielle Fertigung für Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit in der Modebranche.

Wesentliche Aspekte moderner Textilproduktion

- Rohstoffqualität bestimmt die Basis für langlebige und komfortable Lifestyle Kleidung.

- Innovative Spinn- und Webverfahren ermöglichen vielfältige Stoffeigenschaften und Designs.

- Veredelungstechniken verbessern Funktionalität und Optik der Textilien nachhaltig.

- Digitale Technologien steigern Effizienz und Nachhaltigkeit in der Fertigung.

- Nachhaltige Materialien und Recyclingprozesse schonen Umweltressourcen.

- Transparente Lieferketten und soziale Verantwortung stärken das Vertrauen der Verbraucher.

Zusammenfassung des Artikels

| Aspekt | Beschreibung |

|---|---|

| Rohstoffgewinnung | Natürliche und synthetische Fasern werden sorgfältig ausgewählt und aufbereitet, um optimale Garnqualität zu gewährleisten. |

| Fasergenerierung | Verschiedene Spinnverfahren produzieren Garne mit spezifischen Eigenschaften für unterschiedliche Einsatzbereiche. |

| Herstellung von Stoffen | Web- und Stricktechniken formen vielseitige Textilflächen, die modische und funktionale Anforderungen erfüllen. |

| Veredelung | Färben, Bedrucken und Imprägnieren sorgen für Optik und Funktionalität, unterstützt durch automatisierte Industrieprozesse. |

| Konfektion | Präzises Zuschneiden und Nähen verwandeln Stoffe in hochwertige Kleidungsstücke mit Fokus auf Passform und Design. |

| Nachhaltigkeit | Recycling, ressourcenschonende Produktion und transparente Lieferketten prägen eine umweltbewusste Textilindustrie. |

Die Entwicklung eines Kleidungsstücks beginnt bei der Auswahl der Rohstoffe. Naturfasern wie Baumwolle, Wolle und Leinen oder synthetische Fasern wie Polyester und Nylon legen die Basis für unterschiedliche Stoffeigenschaften. Industrielle Prozesse optimieren die Faserqualität durch Reinigung, Sortierung und Veredelung, um den Anforderungen moderner Lifestyle Kleidung gerecht zu werden.

Kernpunkte moderner Textilproduktion

- Die Auswahl hochwertiger Rohstoffe ist entscheidend für die Qualität und Funktionalität von Lifestyle Kleidung.

- Spinn- und Webtechniken bestimmen die Beschaffenheit und Vielfalt der Stoffe maßgeblich.

- Veredelungsverfahren wie Färben und Imprägnieren verbessern Optik und Tragekomfort nachhaltig.

- Digitale und automatisierte Prozesse steigern Effizienz, Präzision und Nachhaltigkeit in der Produktion.

- Nachhaltige Materialien und Recycling fördern Umweltschutz und ressourcenschonende Mode.

- Transparente Lieferketten und soziale Verantwortung stärken das Vertrauen der Verbraucher.

Rohstoffgewinnung als Ausgangspunkt moderner Textilproduktion

Die Qualität eines Textils hängt maßgeblich vom Rohmaterial ab. Baumwolle beispielsweise wird weltweit in großen Plantagen angebaut und muss nach der Ernte sorgfältig verarbeitet werden. Die Fasern werden mechanisch vom Samen getrennt, bevor sie in die Spinnerei gelangen. Synthetische Fasern entstehen hingegen aus petrochemischen Rohstoffen durch chemische Verfahren. Diese Vielfalt an Rohstoffen schafft eine breite Basis für unterschiedliche Textilarten und Einsatzgebiete.

Natürliche Fasern bieten Atmungsaktivität und Komfort, während synthetische Fasern durch ihre hohe Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit überzeugen. Die industrielle Fertigung sorgt zudem dafür, dass die Rohstoffe konstant hoher Qualität entsprechen. Dies beginnt bereits mit der Kontrolle der Erntebedingungen und setzt sich über die Lagerung bis zur Weiterverarbeitung fort. Moderne Technologien wie automatisierte Sortieranlagen und Sensorik garantieren eine homogene Materialbasis.

Die nachhaltige Rohstoffgewinnung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Produzenten setzen auf ökologische Anbauverfahren, wie Bio-Baumwolle, und reduzieren chemische Hilfsmittel. Auch Recyclingfasern aus Altkleidern oder Produktionsabfällen werden immer wichtiger. So entstehen moderne Textilien, die Umweltressourcen schonen und gleichzeitig den hohen Anforderungen an Lifestyle Kleidung entsprechen.

Fasergenerierung und Spinnverfahren im Fokus

Nach der Rohstoffgewinnung folgt die Umwandlung der Fasern zu Garnen. Diese Phase ist entscheidend für die spätere Qualität des Stoffes. Beim Spinnen werden die Fasern ausgerichtet, verdreht und zu einem zusammenhängenden Faden verarbeitet. Industrielle Spinnmaschinen arbeiten mit hoher Präzision und Geschwindigkeit, um eine gleichmäßige Garnstruktur zu garantieren.

Je nach Anforderung kommen unterschiedliche Spinnverfahren zum Einsatz: Ringspinnen für glatte, robuste Garne, Open-End-Spinnen für grobere Garne oder Air-Jet-Spinnen für besonders feine und gleichmäßige Fäden. Die Auswahl des Verfahrens beeinflusst die Haptik und Strapazierfähigkeit der späteren Kleidung maßgeblich.

Innovationen wie das Verarbeiten von Mikrofasern oder funktionalen Fasern erweitern die Möglichkeiten moderner Textilien. Solche Garne können wasserabweisend, atmungsaktiv oder elastisch sein, was den Tragekomfort und die Funktionalität von Lifestyle Kleidung verbessert. Die industrielle Fertigung stellt sicher, dass diese Spezialgarne in großen Mengen und gleichbleibender Qualität produziert werden.

Weben und Stricken: Herstellung der Textilflächen

Die Garnherstellung mündet in die Erzeugung von Stoffen durch Weben oder Stricken. Webstoffe entstehen durch das rechtwinklige Verkreuzen von Kett- und Schussfäden, während Strickstoffe durch ineinandergreifende Maschen aufgebaut sind. Beide Techniken bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und beeinflussen das Endprodukt maßgeblich.

Industrielle Webmaschinen arbeiten mit hoher Geschwindigkeit und Präzision. Moderne Jacquard-Webstühle ermöglichen komplexe Muster und Designs, die individuell auf die Bedürfnisse der Modeindustrie abgestimmt sind. Strickmaschinen produzieren elastische Stoffe, die besonders für Lifestyle Kleidung geeignet sind, da sie Bewegungsfreiheit und Komfort bieten.

Die Wahl zwischen Web- und Strickstoffen hängt vom Verwendungszweck ab. Webstoffe sind meist stabiler und formbeständiger, Strickstoffe flexibler und dehnbarer. Die industrielle Produktion erlaubt zudem die Kombination verschiedener Fasern und Garntypen, um funktionale Textilien herzustellen, die perfekt auf den modischen Lifestyle abgestimmt sind.

Veredlungstechniken für optimale Stoffeigenschaften

Nach der Herstellung der Textilflächen folgen Veredlungsprozesse, die das Material funktional und optisch aufwerten. Dazu zählen Färben, Bedrucken, Imprägnieren und mechanische Veredelungen. Diese Techniken sind unerlässlich, um den Stoffen die gewünschten Eigenschaften zu verleihen, die in der Lifestyle Kleidung gefragt sind.

Färbeverfahren reichen von klassischen Färbebädern bis hin zu modernen Digitaldrucktechniken, die detailreiche Muster und Farbübergänge ermöglichen. Imprägnierungen schützen vor Wasser, Schmutz oder UV-Strahlung, während mechanische Verfahren wie Walken oder Sanforisieren die Stoffoberfläche glätten und die Formstabilität erhöhen.

Die industrielle Umsetzung dieser Veredelungen erfordert präzise Steuerung und Qualitätskontrolle. Automatisierte Anlagen sorgen für gleichmäßige Ergebnisse und minimieren den Einsatz von Wasser und Chemikalien. So entstehen nachhaltige Textilien, die den hohen Ansprüchen an Lifestyle Kleidung hinsichtlich Optik, Haptik und Funktionalität gerecht werden.

Konfektion: Vom Stoff zum fertigen Kleidungsstück

Die Konfektion markiert den Übergang vom Stoff zum tragbaren Endprodukt. Hier werden die Textilien zugeschnitten, genäht und weiterverarbeitet. Industrielle Schneidemaschinen und computergesteuerte Nähroboter ermöglichen präzise und effiziente Abläufe. Dabei wird jedes Kleidungsstück nach individuellen Schnittmustern gefertigt, die Passform und Design definieren.

Moderne Produktionslinien integrieren digitale Technologien wie 3D-Visualisierung und automatisierte Qualitätskontrollen. Diese Innovationen reduzieren Fehler und erhöhen die Flexibilität der Fertigung. So lassen sich auch kleinere Kollektionen oder personalisierte Lifestyle Kleidung wirtschaftlich herstellen.

Die industrielle Konfektion berücksichtigt auch Nachhaltigkeitsaspekte. Ressourcenschonende Zuschnittverfahren minimieren Materialabfall. Zudem sorgen optimierte Logistik- und Produktionsprozesse für eine Reduktion des CO₂-Fußabdrucks. Damit entspricht die Fertigung moderner Textilien den steigenden Anforderungen von Umweltbewusstsein und Verbraucherwünschen.

Qualitätskontrolle und Verpackung

Vor dem Versand durchläuft jedes Kleidungsstück eine abschließende Qualitätskontrolle. Hier werden Verarbeitung, Passform und Optik geprüft. Industrielle Prüfverfahren kombinieren manuelle Inspektion mit maschinellen Tests, um Fehler zu erfassen und auszuschließen.

Die Verpackung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle für den Schutz und die Präsentation der Produkte. Nachhaltige Verpackungslösungen ersetzen zunehmend Plastik durch recyclingfähige Materialien. So bleibt die Lifestyle Kleidung bis zum Verkauf in einwandfreiem Zustand und unterstützt zugleich umweltfreundliche Standards.

Innovative Technologien prägen die Textilindustrie

Die Textilindustrie profitiert stark von technologischen Innovationen. Automatisierung, Digitalisierung und smarte Produktion verändern die Prozesse vom Rohstoff bis zum Endprodukt. Diese Entwicklungen steigern Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit in der Herstellung moderner Lifestyle Kleidung.

Beispielsweise ermöglichen digitale Zwillinge die virtuelle Simulation von Fertigungsabläufen. So lassen sich Produktionsprobleme frühzeitig erkennen und beheben, bevor sie in der realen Welt auftreten. Zudem unterstützt Künstliche Intelligenz die Optimierung von Materialeinsatz und Energieverbrauch.

Robotik und automatisierte Systeme übernehmen repetitive Aufgaben, was die Präzision erhöht und menschliche Fehler reduziert. Gleichzeitig schaffen solche Technologien Freiräume für kreative Gestaltung und Designinnovationen. Dies führt zu einem vielfältigen Angebot an Textilien, die modische Ansprüche mit technischer Funktionalität verbinden.

Nachhaltigkeit als zentraler Treiber

Nachhaltigkeit ist heute ein zentrales Anliegen der Textilindustrie. Verbraucher erwarten umweltfreundliche und sozial verantwortliche Produkte. Die industrielle Fertigung reagiert darauf mit innovativen Ansätzen, die Rohstoffverbrauch, Emissionen und Abfall minimieren.

Recyclingtechnologien ermöglichen die Wiederverwertung von Textilfasern, was Rohstoffe schont und Abfall reduziert. Zudem kommen ressourcensparende Verfahren wie wasserlose Färbetechniken zum Einsatz. Zertifizierungen und transparente Lieferketten stärken das Vertrauen der Kunden in nachhaltige Lifestyle Kleidung.

Die Kombination von Technologie und Umweltbewusstsein prägt die Zukunft der Textilindustrie. Hersteller investieren in Forschung und Entwicklung, um innovative Materialien und Produktionsmethoden zu etablieren, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll sind.

Lebenszyklus moderner Textilien und Recycling

Der Lebenszyklus eines Kleidungsstücks umfasst Produktion, Nutzung und Entsorgung bzw. Recycling. Moderne Textilien sind so konzipiert, dass sie nach Gebrauch wieder in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden können. Dies schont Ressourcen und reduziert Umweltbelastungen.

Recyclingverfahren trennen Fasern und entfernen Verunreinigungen, um neue Garne herzustellen. Mechanisches Recycling eignet sich für Baumwollfasern, während chemisches Recycling synthetische Fasern effizient aufbereitet. Die Qualität der recycelten Fasern hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, sodass sie in der Herstellung hochwertiger Lifestyle Kleidung eingesetzt werden können.

Hersteller und Verbraucher tragen gemeinsam zur Kreislaufwirtschaft bei. Durch bewusstes Konsumverhalten, Pflege und Rückgabe von Textilien wird die Lebensdauer verlängert und der Materialkreislauf geschlossen. Die industrielle Infrastruktur passt sich zunehmend an, um Recyclingprozesse zu integrieren und so nachhaltige Mode zu fördern.

Innovative Stoffe: Leichter Stoff für moderne Ansprüche

In der Produktion moderner Textilien spielt die Entwicklung neuer Stoffe eine bedeutende Rolle. Leichte Stoffe bieten Komfort und Flexibilität, die im Alltag und bei Lifestyle Kleidung gefragt sind. Materialien wie Musselin, ein luftiger, weicher Stoff, zeichnen sich durch angenehme Trageeigenschaften aus und finden breite Anwendung.

Wer tiefer in die Welt dieser Materialien eintauchen möchte, findet dazu wertvolle Informationen und Inspirationen unter folgendem Link:

Nachhaltige Mode durch technische Innovationen

Moderne Textilherstellung verbindet Ästhetik mit Verantwortung. Die Integration nachhaltiger Materialien und innovativer Technologien erlaubt es, Lifestyle Kleidung umweltfreundlich und zugleich modisch zu gestalten. Hersteller setzen zunehmend auf transparente Produktionsketten und umweltbewusste Standards.

Durch den Einsatz biologisch abbaubarer Fasern und schadstoffarmer Färbetechniken reduziert sich die Belastung der Umwelt erheblich. Gleichzeitig bieten technische Fasern Funktionalitäten wie Feuchtigkeitsregulierung und Temperaturausgleich, die den Tragekomfort erhöhen. Die industrielle Umsetzung dieser Faktoren schafft Mode, die sowohl stilbewusst als auch nachhaltig ist.

Digitale Tools für Design und Produktion

Digitale Technologien unterstützen Designer und Produzenten gleichermaßen. CAD-Programme ermöglichen das exakte Entwerfen von Schnittmustern und die Simulation von Stoffverhalten. So können Passform und Materialeigenschaften vor der Fertigung optimiert werden.

Digitale Produktionsplanung verbessert die Ressourcennutzung und verkürzt Lieferzeiten. Dies trägt dazu bei, Überproduktion und Abfall zu vermeiden. Insgesamt führt die Digitalisierung zu einer schlankeren, effizienteren und umweltfreundlicheren Textilindustrie.

Die Rolle der Industrie im Wandel der Modewelt

Die Textilindustrie steht im Zentrum eines tiefgreifenden Wandels. Verbraucher legen heute Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und Individualität. Industrieprozesse passen sich diesen Anforderungen an und gestalten die Modewelt von morgen aktiv mit.

Flexible Fertigungssysteme erlauben es, schnell auf Trends zu reagieren und maßgeschneiderte Produkte zu entwickeln. Gleichzeitig fördern sie die Integration umweltfreundlicher Technologien und sozialer Verantwortung. So entstehen Lifestyle Kleidung und Modeartikel, die den Bedürfnissen einer bewussten Kundschaft entsprechen.

Die industrielle Wertschöpfungskette wird transparenter und nachhaltiger. Kooperationen zwischen Produzenten, Designern und Forschungseinrichtungen treiben Innovationen voran. Dies stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und fördert eine zukunftsfähige Modebranche.

Verbraucherbewusstsein und Industrieinnovation

Der Wandel in der Textilindustrie wird durch das steigende Verbraucherbewusstsein maßgeblich beeinflusst. Kunden informieren sich verstärkt über Produktionsbedingungen und Umweltaspekte. Dies motiviert Unternehmen, verantwortungsbewusste Produktionsweisen zu etablieren.

Industrie und Handel reagieren mit Zertifizierungen, Nachhaltigkeitslabels und transparenter Kommunikation. So entsteht ein Dialog zwischen Herstellern und Kunden, der nachhaltigen Konsum unterstützt. Die Kombination von technologischer Innovation und ethischem Anspruch prägt die Zukunft der Lifestyle Kleidung nachhaltig.

Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen in der Textilfertigung

Die industrielle Textilproduktion steht vor der Herausforderung, Ressourcen effizient und schonend einzusetzen. Wasser, Energie und Rohstoffe sind begrenzt und müssen verantwortungsvoll genutzt werden. Moderne Technologien helfen, den Verbrauch zu reduzieren und Emissionen zu minimieren.

Wasserrecycling in Färbereien, energieeffiziente Maschinen und der Einsatz erneuerbarer Energien sind Beispiele für nachhaltige Produktionspraktiken. Zudem wird auf langlebige Materialien gesetzt, die den ökologischen Fußabdruck von Lifestyle Kleidung verringern.

Durch Prozessoptimierung und Digitalisierung lassen sich Materialverluste reduzieren. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Textilindustrie zukunftssicher und umweltfreundlich zu gestalten, ohne Kompromisse bei Qualität und Design einzugehen.

Zusammenarbeit und Transparenz als Erfolgsfaktoren

Die Komplexität moderner Textilproduktion erfordert enge Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette. Hersteller, Zulieferer, Designer und Händler müssen ihre Prozesse koordinieren, um Effizienz und Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Transparenz in der Lieferkette schafft Vertrauen bei Kunden und ermöglicht die Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen. Dies ist besonders wichtig bei der Verwendung von Biofasern und Recyclingmaterialien. Zertifizierungen und Audits sichern die Einhaltung hoher Standards und fördern kontinuierliche Verbesserungen.

Die Vernetzung der Akteure unterstützt Innovationen und beschleunigt die Umsetzung neuer Technologien. So prägen industrielle Prozesse die moderne Lifestyle Kleidung nachhaltig und qualitativ hochwertig.

Herausforderungen und Chancen der globalen Textilindustrie

Die globale Textilindustrie steht vor vielfältigen Herausforderungen. Schwankende Rohstoffpreise, politische Unsicherheiten und steigende Umweltauflagen erschweren Planung und Produktion. Gleichzeitig bieten technologische Fortschritte und wachsendes Umweltbewusstsein Chancen zur Transformation.

Hersteller investieren verstärkt in Forschung und Entwicklung, um nachhaltige Materialien und effiziente Produktionsverfahren zu fördern. Die Digitalisierung ermöglicht flexible Fertigungsprozesse, die auf regionale Märkte zugeschnitten sind. Dies stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und unterstützt den Wandel zu einer verantwortungsvollen Modebranche.

Auch die soziale Verantwortung der Industrie gewinnt an Bedeutung. Faire Arbeitsbedingungen und soziale Standards werden zunehmend in globalen Lieferketten eingefordert. Unternehmen reagieren mit Initiativen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Stärkung lokaler Gemeinschaften.

Innovative Materialien für den Lifestyle von morgen

Die Entwicklung neuer Materialien eröffnet spannende Perspektiven für Lifestyle Kleidung. Bio-basierte Kunststoffe, vegane Lederalternativen und multifunktionale Stoffe erweitern die Möglichkeiten der Modegestaltung. Diese Innovationen kombinieren Nachhaltigkeit mit hohem Tragekomfort und modischem Anspruch.

Industrielle Prozesse passen sich flexibel an die Verarbeitung dieser neuen Materialien an. So entstehen Kleidungsstücke, die Umweltbelastungen reduzieren und gleichzeitig ästhetisch überzeugen. Die Verbindung von Technik und Design prägt die Modewelt nachhaltig und bietet vielfältige Optionen für bewusste Verbraucher.

Schritt für Schritt: Von der Faser bis zur fertigen Bluse

Ein konkretes Beispiel verdeutlicht die Komplexität industrieller Textilprozesse: die Herstellung einer Musselin-Bluse. Dieser leichte Stoff besteht meist aus Baumwollfasern, die zunächst geerntet und gereinigt werden. Die Fasern werden gesponnen, um ein weiches Garn zu erzeugen, das anschließend gewoben oder gestrickt wird.

Der Musselin-Stoff wird dann gefärbt oder bedruckt, bevor er in der Konfektion zugeschnitten und genäht wird. Präzise Schnitte und sorgfältige Näharbeiten sorgen für die gewünschte Passform und Optik. Abschließend erfolgt die Qualitätsprüfung und Verpackung, bevor die Bluse den Weg zum Kunden antritt.

Diese Prozesskette zeigt, wie industrielle Abläufe zusammenwirken, um hochwertige Lifestyle Kleidung zu schaffen. Moderne Technologien und nachhaltige Methoden gewährleisten dabei Effizienz und Umweltverträglichkeit.

Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation vereint

Die Textilindustrie verbindet heute Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation in einem dynamischen Prozess. Vom Rohstoff bis zum Endprodukt kommen moderne Technologien zum Einsatz, die effiziente und umweltbewusste Fertigung ermöglichen. So entstehen Lifestyle Kleidungsstücke, die den Ansprüchen von Design, Komfort und Verantwortung gerecht werden.

Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung unterstützen dabei die Umsetzung neuer Materialkonzepte und Produktionsstandards. Gleichzeitig gewinnen ökologische und soziale Kriterien an Bedeutung, was die gesamte Branche nachhaltig prägt. Verbraucher profitieren von vielfältigen und hochwertigen Angeboten, die modernen Lebensstilen entsprechen.

Ein Blick in den Kleiderschrank der Zukunft

Die industrielle Textilproduktion gestaltet die Mode von morgen aktiv mit. Innovative Stoffe, nachhaltige Herstellungsverfahren und flexible Fertigungsmöglichkeiten schaffen neue Perspektiven. Lifestyle Kleidung wird dadurch nicht nur zum modischen Ausdruck, sondern auch zum Symbol für verantwortungsbewussten Konsum und technologische Fortschrittlichkeit.

Wer sich mit den Abläufen hinter der Kleidung auseinandersetzt, erkennt die komplexe Verbindung zwischen Industrie, Umwelt und Gesellschaft. Dieses Wissen fördert bewusste Kaufentscheidungen und stärkt das Interesse an nachhaltiger Mode. Die Textilindustrie bleibt somit ein spannendes Feld für Innovationen und gesellschaftlichen Wandel.

Hinweis: Bilder wurden mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugt.

Mülltonnenboxen neu gedacht: Innovative Lösungen für mehr Ordnung und Umweltbewusstsein

Eine Mülltonnenbox schafft Ordnung im Außenbereich und schützt vor unansehnlichen Mülltonnen. Dabei bieten moderne Mülltonnenboxen mehr als nur eine Verkleidung – sie setzen auf innovative Materialien und Designs, die das Umweltbewusstsein stärken und den Alltag erleichtern.

Durch clevere Konzepte lassen sich Mülltonnenboxen funktional gestalten und zugleich optisch ansprechend integrieren. So entsteht ein Mehrwert, der über die reine Abdeckung hinausgeht.

Vorteile moderner Mülltonnenboxen im Überblick

- Verbesserte Ästhetik: Mülltonnenboxen verbergen unschöne Mülltonnen und schaffen ein aufgeräumtes Erscheinungsbild im Außenbereich.

- Witterungsschutz: Robuste Materialien schützen Mülltonnen vor Regen, Schnee und UV-Strahlung, was ihre Lebensdauer verlängert.

- Umweltfreundlichkeit: Nachhaltige Werkstoffe und smarte Funktionen unterstützen die Mülltrennung und fördern Ressourcenschonung.

- Schutz vor Tieren und Diebstahl: Abschließbare und stabile Boxen verhindern unbefugten Zugriff und schützen vor Schädlingen.

- Praktische Nutzung: Durch clevere Öffnungssysteme und modulare Bauweise ist der Zugang zu den Tonnen komfortabel und flexibel.

- Integration ins Gesamtbild: Die Designs fügen sich harmonisch in Garten oder Hof ein und bereichern das Wohnumfeld.

Zusammenfassung: Mülltonnenboxen als Schlüssel zu mehr Ordnung und Nachhaltigkeit

- Eine Mülltonnenbox erhöht die Ordnung im Außenbereich und schützt die Mülltonnen effektiv vor Umwelteinflüssen und unbefugtem Zugriff.

- Der Einsatz nachhaltiger Materialien und innovativer Technologien unterstützt ein umweltbewusstes Leben und erleichtert die Mülltrennung.

- Vielseitige Designs und flexible Größen ermöglichen die optimale Anpassung an individuelle Bedürfnisse und Gartenstile.

- Pflege und Wartung sind unkompliziert und tragen zur Langlebigkeit der Mülltonnenbox bei.

- Durch die Kombination von Funktionalität und Ästhetik verbessern moderne Mülltonnenboxen die Lebensqualität und den Wert des Wohnumfelds.

Warum eine Mülltonnenbox mehr als nur eine Verkleidung ist

Traditionelle Mülltonnen stehen oft sichtbar und wirken unordentlich. Eine Mülltonnenbox schafft hier Abhilfe, indem sie die Tonnen optisch verbirgt und gleichzeitig vor Witterung schützt. Dies erhöht nicht nur die Sauberkeit rund ums Haus, sondern bewahrt auch die Mülltonnen vor schneller Abnutzung.

Zudem verhindern Mülltonnenboxen, dass Tiere wie Katzen, Ratten oder Marder an die Abfälle gelangen. So trägt eine stabile und gut konstruierte Box zum Umweltschutz bei, denn Müll bleibt dort, wo er hingehört.

Moderne Mülltonnenboxen bieten zudem praktische Zusatzfunktionen. Sie ermöglichen einfachen Zugang, sind leicht zu reinigen und können durch integrierte Trennsysteme die Müllentsorgung erleichtern. So wird die Mülltrennung gefördert und das Umweltbewusstsein gestärkt.

Die Kombination aus Schutz, Ordnung und Nachhaltigkeit macht Mülltonnenboxen zu einem wichtigen Element im Haus- und Gartenbereich.

Materialien: Nachhaltigkeit trifft Langlebigkeit

Die Auswahl des Materials spielt bei Mülltonnenboxen eine zentrale Rolle. Immer mehr Hersteller setzen auf nachhaltige und langlebige Werkstoffe, die Umweltschutz und Qualität vereinen.

Kunststoffe auf Recyclingbasis sind ein Beispiel für ressourcenschonende Materialien. Sie sind wetterbeständig, pflegeleicht und robust. Holz, besonders aus nachhaltiger Forstwirtschaft, bringt Natürlichkeit und eine warme Optik ins Spiel. Dabei sind spezielle Holzarten mit Naturölen behandelt, um Witterungsschäden zu minimieren.

Metallboxen aus pulverbeschichtetem Stahl oder Aluminium bieten höchste Stabilität und Schutz vor Wind und Wetter. Sie sind besonders langlebig und oft wartungsarm. Durch moderne Beschichtungen sind sie zudem korrosionsbeständig und können in zahlreichen Farben gestaltet werden.

Auch innovative Verbundwerkstoffe kombinieren die Vorteile verschiedener Materialien: Sie sind leicht, robust und umweltfreundlich. Solche Lösungen ermöglichen Mülltonnenboxen, die höchsten Ansprüchen an Design und Funktion gerecht werden.

Der ökologische Fußabdruck von Mülltonnenboxen

Bei der Wahl einer Mülltonnenbox lohnt es sich, auf den ökologischen Fußabdruck zu achten. Produkte aus recyceltem Kunststoff oder FSC-zertifiziertem Holz schonen Ressourcen. Zudem trägt eine lange Lebensdauer der Box zur Nachhaltigkeit bei, da weniger häufig Ersatz nötig ist.

Hersteller, die auf regional produzierte Materialien setzen, reduzieren Transportemissionen. Auch Verpackung und Recyclingfähigkeit der Box sind wichtige Kriterien für umweltbewusstes Einkaufen.

Die Investition in nachhaltige Mülltonnenboxen zahlt sich langfristig aus: Sie verbinden Umweltschutz mit Funktionalität und Ästhetik, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Design und Funktionalität: Mülltonnenboxen für jeden Anspruch

Innovative Mülltonnenboxen punkten durch vielfältige Designs und clevere Funktionen. Sie passen sich unterschiedlichsten Bedürfnissen und Architekturtypen an. Ob klassisch, modern oder rustikal – für jeden Stil gibt es passende Lösungen.

Viele Modelle bieten praktische Öffnungssysteme. So erleichtern Klappdeckel, Schiebetüren oder ausziehbare Elemente den Zugriff auf die Tonnen. Gleichzeitig sorgt eine gute Belüftung für eine geruchsarme Aufbewahrung. Einige Boxen verfügen über integrierte Schlösser, die unbefugten Zugriff verhindern.

Die Größe der Boxen variiert je nach Anzahl und Volumen der Mülltonnen. Flexible Module ermöglichen die Anpassung an individuelle Anforderungen. So lassen sich auch unterschiedliche Tonnenarten – Restmüll, Biomüll, Papier – übersichtlich und getrennt lagern.

Zusätzliche Ablageflächen oder integrierte Komposter erweitern den Nutzen der Mülltonnenboxen. Diese multifunktionalen Konzepte fördern Ordnung und Nachhaltigkeit gleichermaßen.

Integration in den Garten und Außenbereich

Mülltonnenboxen sind längst keine Störfaktoren mehr. Durch clevere Gestaltung fügen sie sich harmonisch in den Garten oder Hof ein. Die Nutzung natürlicher Materialien und Farben schafft eine angenehme Atmosphäre.

Begrünte Mülltonnenboxen oder solche mit Rankhilfen für Kletterpflanzen nutzen den vertikalen Raum und verbessern das Mikroklima. So entsteht eine grüne Oase, in der selbst Mülltonnen kaum auffallen.

Die Positionierung der Boxen ist entscheidend für den Komfort. Ein gut zugänglicher Standort erleichtert die Müllentsorgung und sorgt für eine saubere Umgebung. Gleichzeitig schützt eine geschickte Platzierung vor Wind und starker Sonneneinstrahlung.

Durch modular erweiterbare Systeme lassen sich Mülltonnenboxen auch in größeren Außenanlagen flexibel anpassen.

Technologische Innovationen: Mülltonnenboxen mit Mehrwert

Die Digitalisierung hält zunehmend Einzug in den Bereich der Müllentsorgung und damit auch bei Mülltonnenboxen. Sensoren und smarte Technik machen die Nutzung komfortabler und effizienter.

Sensoren können den Füllstand der Tonnen überwachen und melden automatisch, wenn eine Leerung ansteht. Das spart Ressourcen bei der Müllabfuhr und verhindert Überfüllung. Einige Systeme ermöglichen zudem die Fernöffnung der Box per App.

Automatische Belüftungssysteme reduzieren Gerüche und verhindern die Bildung von Schimmel. UV-beständige Materialien verlängern die Lebensdauer der Box und erhalten ihr Aussehen.

Innovative Mülltonnenboxen verknüpfen somit Nachhaltigkeit mit technologischem Fortschritt. Sie erleichtern nicht nur den Alltag, sondern tragen auch zu effizienteren Recyclingprozessen bei.

Intelligente Mülltrennung direkt an der Box

Die Integration von Trennsystemen in Mülltonnenboxen fördert die Mülltrennung schon am Aufbewahrungsort. Separate Fächer und klare Beschriftungen erleichtern das Sortieren zuhause.

Einige Modelle bieten modulare Einsätze für Glas, Papier, Restmüll und Bioabfälle. So wird die Trennung übersichtlich und fehlerfrei. Das steigert die Recyclingquoten und entlastet die Umwelt.

Sensoren können zusätzlich Hinweise zur richtigen Mülltrennung geben oder den Nutzer an Abholtermine erinnern. Solche intelligenten Systeme verbinden Komfort mit Umweltbewusstsein.

Weitere Informationen und eine große Auswahl an Mülltonnenboxen findest du hier: Mülltonnenbox.

Pflege und Wartung: So bleibt die Mülltonnenbox lange schön

Die richtige Pflege verlängert die Lebensdauer einer Mülltonnenbox erheblich. Kunststoffboxen lassen sich einfach mit Wasser und mildem Reiniger säubern. Holz sollte regelmäßig mit geeigneten Ölen oder Lasuren behandelt werden, um die Oberfläche zu schützen.

Metallboxen profitieren von einer gelegentlichen Kontrolle auf Roststellen. Kleinere Schäden lassen sich durch Nachlackierung beheben. Eine saubere Box bleibt optisch ansprechend und schützt den Inhalt.

Außerdem empfiehlt es sich, die Box regelmäßig zu lüften, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Viele Modelle verfügen über integrierte Lüftungsöffnungen oder können mit zusätzlichen Belüftungssystemen ausgestattet werden.

Eine gute Wartung sorgt dafür, dass die Mülltonnenbox über Jahre funktional und attraktiv bleibt.

Sicherheitsaspekte bei Mülltonnenboxen

Eine Mülltonnenbox schützt nicht nur vor Wetter und Schmutz, sondern auch vor unbefugtem Zugriff. Besonders in Wohngebieten sind abschließbare Modelle sinnvoll, um Diebstahl oder wilde Müllentsorgung zu verhindern.

Stabile Scharniere, Schlossmechanismen und robustes Material erhöhen die Sicherheit. Zudem sollten die Boxen standsicher sein, um bei Wind nicht umzukippen.

Einige Hersteller integrieren auch Brandschutzmaterialien, um im Brandfall Schäden zu minimieren. Die Sicherheit der Mülltonnen und der Umgebung ist somit ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl.

Durchdachte Mülltonnenboxen schützen die Umwelt und das Eigentum gleichermaßen.

Kaufkriterien: So findest du die passende Mülltonnenbox

Beim Kauf einer Mülltonnenbox spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Zunächst ist die Größe entscheidend: Die Box muss zu den vorhandenen Tonnen passen und ausreichend Platz bieten.

Material und Design sollten zum Haus und Garten passen. Nachhaltige und pflegeleichte Materialien bieten langfristig Vorteile. Achte zudem auf praktische Funktionen wie Öffnungssysteme, Belüftung und Sicherheit.

Die Montage ist ebenfalls wichtig. Mobile Boxen bieten Flexibilität, während fest installierte Modelle mehr Stabilität bieten. Einfache Handhabung beim Öffnen und Schließen erhöht den Komfort.

Preis-Leistungs-Verhältnis und Garantiezeiten geben weitere Hinweise auf die Qualität. So findest du eine Mülltonnenbox, die deinen Anforderungen gerecht wird und lange Freude bereitet.

Montage und Einbau: Tipps für die Praxis

Die fachgerechte Montage ist entscheidend für die Funktionalität der Mülltonnenbox. Ein stabiler, ebener Untergrund verhindert Kippen und erleichtert die Nutzung. Bei fest installierten Boxen sollte die Verankerung witterungsbeständig sein.

Viele Hersteller liefern detaillierte Anleitungen oder bieten Montageservices an. Achte darauf, dass alle beweglichen Teile gut justiert sind, um eine reibungslose Bedienung zu gewährleisten.

Bei modularen Systemen kannst du die Box flexibel erweitern oder anpassen. So bleibt sie langfristig nutzbar, auch wenn sich die Anforderungen ändern.

Ein durchdachter Einbau optimiert die Müllentsorgung und erhöht den Wohnkomfort.

Designtrends bei Mülltonnenboxen

Das Design von Mülltonnenboxen entwickelt sich ständig weiter. Minimalistische, klare Formen stehen ebenso hoch im Kurs wie natürliche und rustikale Optiken. Der Trend geht zu multifunktionalen und ästhetischen Lösungen.

Farben spielen eine wichtige Rolle. Dezente Töne wie Grau, Anthrazit und Holzfarben dominieren, weil sie sich harmonisch ins Umfeld einfügen. Akzente in kräftigen Farben setzen gezielte Highlights.

Innovative Kombinationen aus Holz, Metall und Glas erweitern die gestalterischen Möglichkeiten. Einige Hersteller bieten maßgeschneiderte Lösungen an, die optimal auf das Haus abgestimmt sind.

Die Mülltonnenbox wird so zum Designobjekt, das den Außenbereich bereichert.

Kombination mit Gartengestaltung und Außenmöbeln

Eine Mülltonnenbox kann Teil eines durchdachten Gartendesigns sein. Sie lässt sich mit Sichtschutzzäunen, Pflanzgefäßen oder Gartenbänken kombinieren. So entsteht ein harmonisches Gesamtbild.

Verschiedene Materialien und Farben ermöglichen die Abstimmung auf bestehende Elemente. Auch die Integration von Beleuchtung oder Dekoration sorgt für ansprechende Akzente im Außenbereich.

Die Mülltonnenbox wird so zum festen Bestandteil eines gepflegten Gartens, der Ordnung und Ästhetik vereint.

Gartenliebhaber profitieren von diesen ganzheitlichen Konzepten, die Funktionalität und Gestaltung verbinden.

Preisgestaltung und Investitionswert

Die Preise für Mülltonnenboxen variieren stark, je nach Material, Größe und Ausstattung. Einfache Kunststoffboxen sind bereits ab etwa 100 Euro erhältlich, während hochwertige Holz- oder Metallboxen mehrere hundert Euro kosten können.

Investitionen in nachhaltige und langlebige Modelle zahlen sich aus. Sie bieten langfristigen Schutz und reduzieren Wartungskosten. Zudem steigert eine attraktive Mülltonnenbox den Wert und die Optik des Grundstücks.

Preise sollten immer im Verhältnis zur gebotenen Qualität und Funktionalität bewertet werden. Angebote mit Garantie und Service sind meist lohnender als günstige No-Name-Produkte.

Eine gut ausgewählte Mülltonnenbox ist eine sinnvolle Investition in Ordnung und Umweltbewusstsein.

Gesetzliche Vorgaben und Nachbarschaftsrechte

Beim Aufstellen von Mülltonnenboxen sind lokale Vorschriften zu beachten. Oft regeln kommunale Satzungen die Größe, Position und Gestaltung von Mülltonnen im öffentlichen Bereich.

Nachbarschaftsrechte spielen eine Rolle, besonders wenn die Box nahe an Grundstücksgrenzen steht. Es empfiehlt sich, vor dem Kauf Informationen bei der Gemeinde einzuholen oder Nachbarn einzubeziehen.

Einige Gemeinden fördern den Einsatz umweltfreundlicher Mülltonnenboxen durch Zuschüsse oder Beratungsangebote. Informiere dich hierzu frühzeitig, um mögliche Vorteile zu nutzen.

Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben gewährleistet einen reibungslosen Ablauf und vermeidet Konflikte.

Praktische Alltagstipps für den Umgang mit Mülltonnenboxen

Eine Mülltonnenbox erleichtert die Müllentsorgung, wenn sie richtig genutzt wird. Stelle die Tonnen stets vollständig in die Box, um Gerüche und Ungeziefer zu minimieren.

Reinige die Box regelmäßig von innen und außen. Entferne Verschmutzungen schnell, um dauerhafte Flecken zu verhindern. Achte darauf, dass die Öffnungssysteme frei beweglich bleiben.

Nutze die Mülltonnenbox auch als Erinnerungshilfe für Müllabfuhrtermine. Eine gut sichtbare Beschriftung unterstützt die richtige Mülltrennung.

So bleibt der Außenbereich stets ordentlich und die Müllentsorgung effizient.

Tipps zur Müllvermeidung und Ressourcenschonung

Die Mülltonnenbox kann auch Impulse zur Müllvermeidung geben. Achte darauf, Abfälle zu reduzieren und Recycling zu fördern. Verwende Mehrwegverpackungen und Kompostiere Bioabfälle, wenn möglich.

Informiere dich über lokale Recyclingangebote und nutze die Mülltonnenbox als Teil eines nachhaltigen Konzepts. Jeder Beitrag zählt für eine saubere Umwelt.

Mit einer durchdachten Mülltonnenbox wird die Abfallentsorgung nicht nur ordentlicher, sondern auch umweltfreundlicher.

Verantwortung beginnt bei dir – und mit der richtigen Ausstattung gelingt sie leichter.

Der Einfluss von Mülltonnenboxen auf das Wohnumfeld

Ordnung und Sauberkeit im Außenbereich wirken sich positiv auf das Wohnumfeld aus. Mülltonnenboxen tragen dazu bei, dass das Grundstück gepflegt und einladend wirkt. Dies steigert die Lebensqualität und den Wert der Immobilie.

Eine ansprechende Gestaltung vermeidet Konflikte mit Nachbarn und sorgt für ein harmonisches Miteinander. Außerdem reduzieren Boxen den unangenehmen Anblick von Mülltonnen, was besonders in städtischen Gebieten wichtig ist.

Durch die Kombination von Funktionalität und Design fördern Mülltonnenboxen ein bewusstes Wohngefühl und Umweltbewusstsein.

So werden sie zu einem unverzichtbaren Element moderner Außenanlagen.

Innovative Konzepte für die Zukunft der Mülltonnenaufbewahrung

Zukunftsweisende Mülltonnenboxen setzen auf smarte Vernetzung und flexible Nutzung. Konzepte für modulare und multifunktionale Systeme ermöglichen individuelle Anpassungen an wechselnde Bedürfnisse.

Die Integration von Solartechnik, z.B. für Beleuchtung oder Sensoren, ist ein wachsender Trend. Ebenso gewinnt die Nutzung nachhaltiger Materialien weiter an Bedeutung.

Digitale Plattformen vernetzen Mülltonnenboxen mit kommunalen Entsorgungssystemen und schaffen so effiziente Logistik. Dies spart Ressourcen und verbessert die Umweltbilanz.

Solche Innovationen verbinden Komfort mit Nachhaltigkeit und machen Mülltonnenboxen fit für die Herausforderungen von morgen.

Community-Modelle und Sharing-Konzepte

In urbanen Räumen entstehen zunehmend gemeinschaftlich genutzte Mülltonnenboxen. Sharing-Modelle reduzieren den Platzbedarf und fördern soziale Verantwortung.

Solche Konzepte unterstützen die Mülltrennung und erleichtern die Abfallentsorgung in Mehrfamilienhäusern oder Wohnanlagen. Community-Modelle fördern den Austausch und die Kooperation unter Nachbarn.

Sie sind ein Beispiel dafür, wie innovative Mülltonnenboxen Teil nachhaltiger Lebensstile werden können. Gemeinschaftliche Lösungen stärken das Umweltbewusstsein und die Lebensqualität.

Diese Trends zeigen, dass Mülltonnenboxen mehr sind als praktische Aufbewahrungen – sie sind Bausteine für nachhaltiges Wohnen.

Nachhaltiger Umgang mit Altboxen und Recycling

Auch die Entsorgung oder Wiederverwendung alter Mülltonnenboxen verdient Beachtung. Viele Materialien lassen sich recyceln oder upcyceln. Kunststoffboxen können als Rohstoff für neue Produkte dienen.

Holzboxen lassen sich oft reparieren oder in anderen Bereichen weiterverwenden. Metallteile können eingeschmolzen und neu verarbeitet werden. Achte beim Kauf auf die Recyclingfähigkeit der Box.

Eine verantwortungsvolle Entsorgung schließt den Kreislauf und schützt Ressourcen. So wird die Mülltonnenbox selbst Teil eines nachhaltigen Systems.

Informiere dich über lokale Angebote zur Rücknahme und Entsorgung, um Umweltbelastungen zu vermeiden.

Zusammenfassung: Neue Maßstäbe für Ordnung und Umweltbewusstsein

Innovative Mülltonnenboxen bieten weit mehr als einen Sichtschutz. Sie verbinden Funktionalität, Design und Nachhaltigkeit auf hohem Niveau. Durch den Einsatz moderner Materialien und Technologien fördern sie eine ordentliche und umweltfreundliche Müllentsorgung.

Die Integration in den Garten, smarte Funktionen und Sicherheitsaspekte machen Mülltonnenboxen zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Außenanlagen. Der bewusste Umgang mit Ressourcen beginnt bereits bei der Wahl und Nutzung der richtigen Box.

Investitionen in hochwertige Mülltonnenboxen zahlen sich langfristig aus – für die Lebensqualität und die Umwelt. Sie setzen neue Maßstäbe für Ordnung und Umweltbewusstsein im Alltag.

Nutze die Möglichkeiten moderner Mülltonnenboxen, um deinen Außenbereich sauber, attraktiv und nachhaltig zu gestalten.

Wichtige Kriterien beim Kauf einer Mülltonnenbox

- Größe und Fassungsvermögen: Die Box sollte genau auf die Mülltonnen abgestimmt sein, um optimalen Schutz und einfachen Zugriff zu gewährleisten.

- Materialqualität: Wähle langlebige und wetterbeständige Materialien, die den Anforderungen des Außenbereichs standhalten.

- Belüftung und Geruchsschutz: Eine gute Luftzirkulation verhindert unangenehme Gerüche und reduziert die Bildung von Schimmel.

- Bedienkomfort: Praktische Öffnungssysteme wie Klapp- oder Schiebetüren erleichtern die Nutzung im Alltag.

- Sicherheitsaspekte: Abschließbare Modelle schützen vor unbefugtem Zugriff und Tieren.

- Design und Integration: Die Optik der Box sollte sich harmonisch in das Garten- oder Hofambiente einfügen.

Häufig gestellte Fragen zu Mülltonnenboxen

- Welche Vorteile bietet eine Mülltonnenbox gegenüber einer offenen Mülltonne?

- Eine Mülltonnenbox schützt die Tonnen vor Witterung, hält Tiere fern und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild im Außenbereich.

- Aus welchen Materialien bestehen Mülltonnenboxen hauptsächlich?

- Die gängigsten Materialien sind wetterbeständiger Kunststoff, Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft sowie pulverbeschichteter Metallstahl oder Aluminium.

- Wie pflege ich meine Mülltonnenbox richtig?

- Regelmäßiges Reinigen mit mildem Reinigungsmittel, Holzpflege mit Ölen und Kontrolle auf Roststellen bei Metall verlängern die Lebensdauer.

- Sind Mülltonnenboxen für alle Mülltonnengrößen erhältlich?

- Ja, viele Hersteller bieten verschiedene Größen und modulare Systeme an, die sich individuell an die vorhandenen Tonnen anpassen lassen.

- Kann ich eine Mülltonnenbox auch selbst montieren?

- Die meisten Modelle sind so konstruiert, dass eine Montage mit grundlegenden Werkzeugen möglich ist; detaillierte Anleitungen erleichtern den Aufbau.

- Gibt es smarte Mülltonnenboxen mit Technologieintegration?

- Ja, moderne Boxen können Sensoren für Füllstandsmessung, automatische Belüftung oder sogar App-Steuerung integrieren, um die Nutzung zu optimieren.

Hinweis: Bilder wurden mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugt.

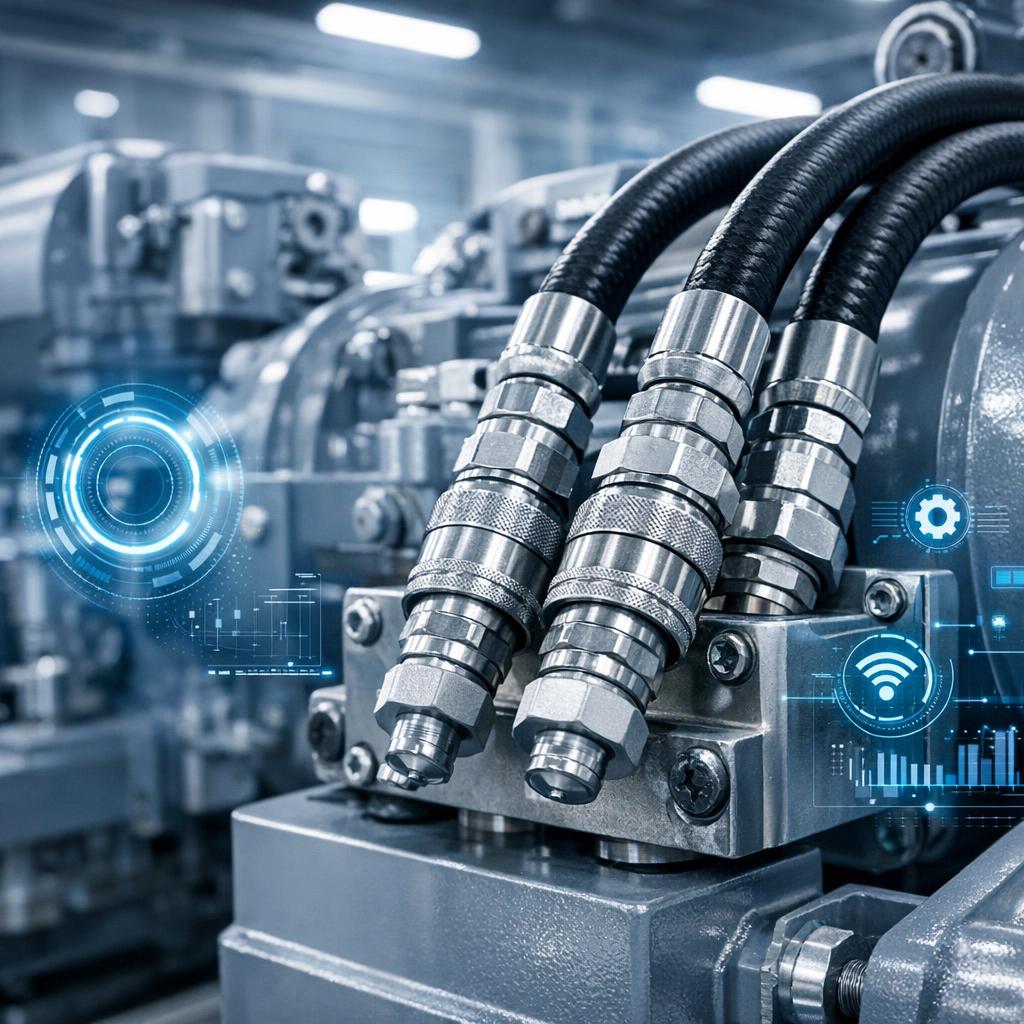

So verbessern moderne Kupplungssysteme die Effizienz in Industrieanlagen

Häufige Fragen zu modernen Hydraulik Kupplungen

- Was zeichnet moderne Hydraulik Kupplungen aus?

Sie bieten verbesserte Dichtungstechnologien, höhere Druckbeständigkeit und ermöglichen schnelle Montage und Demontage ohne Werkzeug. - Wie tragen Kupplungssysteme zur Energieeffizienz bei?

Durch präzise Abdichtungen minimieren sie Leckagen, reduzieren den Energieverbrauch und verbessern die Gesamtleistung der Hydraulikanlage. - Welche Kupplungstypen eignen sich für den Industrieeinsatz?

Schnellkupplungen, Schraubkupplungen und Flanschkupplungen gehören zu den gängigsten Typen, die je nach Anforderung ausgewählt werden. - Wie oft sollten Hydraulik Kupplungen gewartet werden?

Wartungsintervalle hängen vom Einsatzgebiet ab, sollten aber mindestens jährlich erfolgen, um Leckagen und Verschleiß frühzeitig zu erkennen. - Kann man Kupplungen in Industrie 4.0-Anlagen integrieren?

Ja, moderne Systeme lassen sich mit Sensorik und digitaler Überwachung verbinden, um Betriebsdaten in Echtzeit zu erfassen und Ausfälle zu vermeiden. - Welche Umweltvorteile bieten moderne Kupplungssysteme?

Sie reduzieren Flüssigkeitsverluste und Energieverbrauch, minimieren Umweltverschmutzung und unterstützen nachhaltige Produktionsprozesse.

Moderne Kupplungssysteme in der Industrie: Effizienz neu definiert

Die Hydraulik Kupplung spielt eine zentrale Rolle in Industrieanlagen, weil sie Verbindungen zwischen verschiedenen Maschinenteilen sicherstellt und gleichzeitig Energieverluste minimiert. Fortschrittliche Kupplungssysteme steigern die Betriebseffizienz und reduzieren Ausfallzeiten. Dieser Beitrag beleuchtet, wie moderne Technologien die Leistung hydraulischer Kupplungen optimieren und welche Vorteile daraus für Industrieunternehmen entstehen.

Grundlagen der Hydraulik Kupplung in Industrieanlagen

Hydraulik Kupplungen verbinden hydraulische Leitungen und Komponenten, um den Fluss von Flüssigkeiten unter hohem Druck zu gewährleisten. Sie müssen zuverlässig abdichten, schnell trennbar sein und hohe Drücke aushalten. Die Qualität dieser Kupplungen beeinflusst maßgeblich die Gesamtperformance der Anlage sowie deren Energieeffizienz. Veraltete Systeme verursachen oft Leckagen, die den Energieverbrauch erhöhen und Wartungskosten in die Höhe treiben.

Darüber hinaus sorgt eine präzise Kupplung für die Vermeidung von Kontaminationen im Hydrauliksystem. Das ist essenziell, um Schäden an empfindlichen Bauteilen zu verhindern und die Lebensdauer der Maschinen zu verlängern. Moderne Kupplungssysteme kommen diesen Anforderungen durch innovative Dichtungstechnologien und verbesserte Materialqualitäten nach.

Kernpunkte moderner Hydraulik Kupplungen auf einen Blick

- Moderne Kupplungssysteme verbessern die Energieeffizienz durch präzise Abdichtung und minimieren Leckagen.

- Innovative Materialien erhöhen die Lebensdauer und reduzieren Wartungsaufwand.

- Digitale Sensorik ermöglicht Echtzeitüberwachung und vorausschauende Wartung.

- Schnellkupplungen steigern die Flexibilität und verkürzen Wartungszeiten.

- Der Einsatz moderner Kupplungen unterstützt nachhaltige und umweltfreundliche Prozesse.

- Eine sorgfältige Auswahl und regelmäßige Wartung sichern die Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Tabellarische Zusammenfassung des Beitrags

| Aspekt | Beschreibung |

|---|---|

| Funktion | Verbindung hydraulischer Komponenten für sicheren Flüssigkeitstransport unter hohem Druck. |

| Technologische Merkmale | Hochfeste Materialien, verbesserte Dichtsysteme und digitale Sensoren zur Überwachung. |

| Vorteile | Reduzierter Energieverbrauch, weniger Leckagen, verlängerte Wartungsintervalle, höhere Anlagenverfügbarkeit. |

| Anwendungsbereiche | Industrieanlagen mit hohen Anforderungen an Flexibilität, Sicherheit und Effizienz. |

| Wartung | Regelmäßige Inspektionen und Schulungen des Personals sind unerlässlich. |

| Zukunftspotenzial | Integration in Industrie 4.0 durch Echtzeitdaten und automatisierte Prozesssteuerung. |

Typen von hydraulischen Kupplungen und ihre Einsatzbereiche

Es gibt verschiedene Ausführungen von Hydraulik Kupplungen, die je nach Anforderung und Einsatzgebiet gewählt werden. Eine Druckluft Schnellkupplung ermöglicht ein rasches Verbinden und Trennen ohne Werkzeug, was besonders bei häufigen Wartungsarbeiten von Vorteil ist. Schraubkupplungen bieten eine besonders feste Verbindung für dauerhafte Installationen. Flanschkupplungen eignen sich für größere Rohrdurchmesser und hohe Druckbereiche.

Die Auswahl der richtigen Kupplung beeinflusst nicht nur die Effizienz, sondern auch die Sicherheit der gesamten Anlage. Fehlerhafte oder ungeeignete Kupplungen können zu teuren Ausfällen und sogar zu Unfällen führen. Deshalb sind regelmäßige Prüfungen und der Einsatz hochwertiger Komponenten unverzichtbar.

Technologische Innovationen für verbesserte Kupplungssysteme

Moderne Kupplungssysteme setzen auf neue Werkstoffe, um Gewicht zu reduzieren und Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen. Hochfeste Kunststoffe und spezielle Legierungen ermöglichen langlebige Bauteile, die weniger Wartung benötigen. Gleichzeitig verbessern innovative Dichtungssysteme die Dichtheit und minimieren das Risiko von Leckagen erheblich.

Digitale Überwachungssysteme ergänzen die mechanischen Komponenten. Sensoren messen Druck, Temperatur und Fluss, um frühzeitig auf mögliche Störungen hinzuweisen. So lassen sich Ausfälle vermeiden und die Betriebssicherheit steigern. Diese Integration von intelligenten Technologien macht die Hydraulik Kupplung zu einem aktiven Bestandteil der industriellen Prozesssteuerung.

Automatisierung und Effizienzsteigerung durch Kupplungssysteme

Automatisierte Kupplungssysteme ermöglichen schnelle und sichere Verbindungen, die sich in Produktionsabläufe integrieren lassen. Das reduziert Stillstandszeiten und erhöht die Flexibilität der Anlage. Insbesondere bei modularen Systemen sind solche Kupplungen unverzichtbar, um Komponenten ohne großen Aufwand auszutauschen oder zu erweitern.

Durch die Vermeidung manueller Eingriffe sinkt auch das Fehlerpotenzial. Das sorgt für eine gleichbleibend hohe Qualität in der Produktion und reduziert den Bedarf an Nacharbeiten. Damit tragen moderne Kupplungssysteme entscheidend zur Optimierung der Wertschöpfungskette bei.

Wirtschaftliche Vorteile durch den Einsatz moderner Kupplungssysteme

Die Investition in moderne Hydraulik Kupplungen zahlt sich langfristig aus. Weniger Leckagen bedeuten geringeren Flüssigkeitsverlust und damit niedrigere Betriebskosten. Gleichzeitig sinkt der Energieverbrauch, da das Hydrauliksystem effizienter arbeitet. Das führt zu einer unmittelbaren Reduktion der laufenden Ausgaben.

Auch die Wartungsintervalle verlängern sich, weil Verschleißteile durch hochwertigere Materialien seltener ausgewechselt werden müssen. Das reduziert den Personalaufwand und vermeidet Produktionsunterbrechungen. Insgesamt erhöht sich die Anlagenverfügbarkeit, was die Produktivität steigert und die Wettbewerbsfähigkeit verbessert.

Nachhaltigkeit durch reduzierte Umweltbelastung

Leckagen und unnötiger Energieverbrauch in Hydrauliksystemen belasten nicht nur das Budget, sondern auch die Umwelt. Moderne Kupplungssysteme minimieren diese Risiken durch präzise Abdichtung und optimierte Funktionalität. Weniger Flüssigkeitsverluste bedeuten weniger Gefahr von Umweltverschmutzung und geringeren Bedarf an Entsorgungsmaßnahmen.

Darüber hinaus setzen viele Hersteller heute auf umweltfreundliche Materialien und Herstellungsverfahren. Das unterstützt Unternehmen dabei, ihre ökologischen Ziele zu erreichen und gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Ein nachhaltiges Kupplungssystem ist somit ein wichtiger Baustein für umweltbewusste Industrieanlagen.

Praxisbeispiele: Effizienzsteigerung durch innovative Kupplungen

In zahlreichen Industrieanlagen haben moderne Kupplungssysteme bereits messbare Verbesserungen erzielt. So konnte ein produzierendes Unternehmen durch den Austausch veralteter Kupplungen den Energieverbrauch seiner Hydraulikanlage um 15 Prozent senken. Gleichzeitig verringerte sich die Ausfallzeit durch Leckagen um über 30 Prozent.

Ein anderer Betrieb berichtete von deutlich erleichterten Wartungsprozessen durch den Einsatz von Schnellkupplungen. Die Montagezeiten verkürzten sich um bis zu 50 Prozent, was den gesamten Produktionsablauf beschleunigte. Diese Beispiele zeigen, dass sich die Investition in moderne Kupplungstechnologien in kurzer Zeit amortisiert.

Wartung und Pflege moderner Hydraulik Kupplungen

Die richtige Wartung ist entscheidend, um die Leistungsfähigkeit moderner Kupplungssysteme langfristig zu erhalten. Regelmäßige Inspektionen auf Dichtheit, Verschleiß und Beschädigungen verhindern größere Schäden. Auch die Reinigung der Kupplungen trägt dazu bei, Verunreinigungen fernzuhalten und die Funktion zu sichern.

Hersteller empfehlen spezifische Wartungsintervalle und geeignete Pflegemittel, die auf die verwendeten Materialien abgestimmt sind. Darüber hinaus sollten Ersatzteile immer originalgetreu sein, um Passgenauigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Eine dokumentierte Wartung erhöht die Betriebssicherheit und erleichtert die Nachvollziehbarkeit bei Audits.

Schulung und Qualifikation des Personals

Die Bedienung und Wartung von Kupplungssystemen erfordert qualifiziertes Personal. Schulungen vermitteln das nötige Wissen über Funktionsweisen, Sicherheitsvorschriften und Fehlerbehebung. So lassen sich Bedienfehler vermeiden, die zu kostspieligen Ausfällen führen können.

Durch regelmäßige Fortbildungen bleibt das Personal auf dem neuesten Stand der Technik. Das sorgt für eine optimale Nutzung der modernen Kupplungssysteme und maximiert deren Effizienzpotenzial im Betrieb.

Zusammenhang zwischen Kupplungssystemen und digitaler Industrie 4.0

Moderne Hydraulik Kupplungen fügen sich nahtlos in Industrie 4.0-Konzepte ein. Vernetzte Sensoren erfassen Betriebsdaten in Echtzeit und ermöglichen eine vorausschauende Instandhaltung. So lassen sich Störungen frühzeitig erkennen und vermeiden, bevor sie die Produktion beeinträchtigen.

Die Integration in digitale Steuerungssysteme ermöglicht eine flexible Anpassung an wechselnde Produktionsanforderungen. Kupplungen werden so zu aktiven Komponenten, die nicht nur verbinden, sondern auch zur Prozessoptimierung beitragen. Dieser Fortschritt steigert die Wettbewerbsfähigkeit industrieller Anlagen erheblich.

Datengestützte Optimierung und Analyse

Durch die Auswertung der erfassten Daten können Anlagenbetreiber Schwachstellen identifizieren und gezielt Maßnahmen zur Effizienzsteigerung einleiten. Langfristige Trendanalysen helfen, Investitionen besser zu planen und die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern. Die Verbindung von mechanischer Präzision und digitaler Intelligenz definiert die Zukunft der Hydraulik Kupplungen neu.

Wertsteigerung durch moderne Kupplungssysteme

Der Einsatz innovativer Kupplungstechnologien trägt direkt zur Wertschöpfung in Industrieanlagen bei. Höhere Anlagenverfügbarkeit, geringerer Energieverbrauch und reduzierte Wartungskosten erhöhen die Rentabilität. Außerdem verbessert sich die Umweltbilanz, was zunehmend auch bei Ausschreibungen und Zertifizierungen zählt.

Unternehmen profitieren zudem von einer höheren Flexibilität bei Produktwechseln und Erweiterungen. Schnellkupplungen ermöglichen modulare Systeme, die Anpassungen ohne großen Aufwand erlauben. Das macht die Produktion agiler und reaktionsfähiger auf Marktanforderungen.

Empfehlungen für die Integration moderner Kupplungssysteme

Vor der Einführung sollte eine detaillierte Analyse der bestehenden Hydrauliksysteme erfolgen. Dabei werden Schwachstellen und Optimierungspotenziale ermittelt. Die Auswahl der passenden Kupplungen orientiert sich an Druck, Durchfluss, Umgebungseinflüssen und Wartungsanforderungen.

Eine enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Herstellern und Dienstleistern sichert die Qualität und Kompatibilität der neuen Komponenten. So lassen sich langfristige Vorteile realisieren und Investitionsrisiken minimieren.

Moderne Hydraulik Kupplungen: Ein Schlüssel zur Effizienzsteigerung

Moderne Kupplungssysteme sind weit mehr als einfache Verbindungselemente. Sie beeinflussen maßgeblich die Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Industrieanlagen. Durch innovative Materialien, intelligente Sensorik und automatisierte Funktionen ermöglichen sie zuverlässige und flexible Betriebsabläufe.

Investitionen in hochwertige Kupplungstechnologien zahlen sich durch reduzierte Betriebskosten und geringere Ausfallzeiten schnell aus. Sie sind ein wichtiger Faktor für wettbewerbsfähige und zukunftsfähige Industrieprozesse. Die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Systeme verspricht weitere Effizienzgewinne und eine verbesserte Umweltbilanz in der Produktion.

Checkliste zur Auswahl und Wartung moderner Hydraulik Kupplungen

| ✅ Passgenauigkeit prüfen Die Kupplung muss exakt zu Druck und Durchfluss der Anlage passen. |

🛠️ Regelmäßige Inspektion Kontrollieren Sie Dichtungen und Verbindungen auf Lecks und Beschädigungen. |

| 🔧 Wartungsintervalle einhalten Beachten Sie die Herstellerangaben für Pflege und Austausch von Verschleißteilen. |

⚙️ Original-Ersatzteile verwenden Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Komponenten für Sicherheit und Kompatibilität. |

| 📊 Digitale Überwachung integrieren Nutzen Sie Sensoren zur Echtzeitüberwachung von Druck und Temperatur. |

👷 Personal schulen Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter im Umgang mit Kupplungen und Wartung geschult sind. |

Hinweis: Bilder wurden mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugt.

Individuelle Produktbeschriftungen und Verpackungsdesign: So finden Sie die besten Anbieter

Wichtige Punkte für die Auswahl des besten Anbieters für Produktbeschriftungen und Verpackungsdesign

- Qualität der Materialien: Hochwertige Aufkleber und Verpackungen gewährleisten Langlebigkeit und ansprechende Optik.

- Flexibilität im Design: Der Anbieter sollte individuelle Anpassungen und verschiedene Formate ermöglichen.

- Technische Kompetenz: Professionelle Umsetzung erfordert Kenntnisse zu Druckverfahren und Dateivorgaben.

- Nachhaltigkeit: Umweltfreundliche Materialien und ressourcenschonende Prozesse sind heute unverzichtbar.

- Kundenservice und Beratung: Persönliche Betreuung und transparente Kommunikation verbessern die Zusammenarbeit.

- Preis-Leistungs-Verhältnis: Transparente Kosten und faire Preise sichern die Wirtschaftlichkeit Ihres Projekts.

Produktdesign und eine präzise Produktbeschriftung sind entscheidend für den Erfolg am Markt. Verpackungsdesign trägt maßgeblich zur Markenwahrnehmung bei und beeinflusst die Kaufentscheidung. Die Wahl eines guten Anbieters für Verpackungen und Zubehör ist deshalb essenziell.

Warum individuelle Produktbeschriftungen und Verpackungsdesign wichtig sind

Die Produktbeschriftung übernimmt nicht nur die Aufgabe der Information. Sie kommuniziert Werte, Qualität und erzeugt Vertrauen beim Kunden. Individuelle Aufkleber und Verpackungen heben Produkte von der Masse ab und steigern die Wiedererkennung. Zudem erfüllen sie oft gesetzliche Vorgaben und erleichtern die Logistik.

Verpackungsdesign beeinflusst die Wahrnehmung direkt am Point of Sale. Ein ansprechendes Design zieht Aufmerksamkeit auf sich und kann den Kaufimpuls auslösen. Gleichzeitig schützt die Verpackung das Produkt und sorgt für eine einfache Handhabung. Ein durchdachtes Design berücksichtigt Materialwahl, Funktionalität und Nachhaltigkeit.

Insgesamt steigert eine gelungene Kombination aus Produktbeschriftung und Verpackungsdesign den Wert des Produkts im Auge des Verbrauchers. Hersteller profitieren von einem professionellen Auftritt und können sich besser gegenüber Wettbewerbern behaupten.

Die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von Anbietern für Produktbeschriftungen und Verpackungen

Die Suche nach einem guten Anbieter für Verpackungen und Zubehör erfordert eine genaue Prüfung verschiedener Faktoren. Qualität der Materialien und Druckverfahren steht an erster Stelle. Nur hochwertige Aufkleber und Verpackungen gewährleisten eine lange Haltbarkeit und ansprechende Optik.

Flexibilität bei der Gestaltung ist ein weiteres Kriterium. Anbieter sollten individuelle Aufkleber in verschiedenen Formen, Größen und Farben anbieten können. Ebenso wichtig sind Varianten bei den Verpackungen – von Kartons über Beutel bis hin zu Spezialverpackungen.

Ein kompetenter Anbieter berät umfassend zu den Möglichkeiten im Produktdesign und unterstützt bei der Umsetzung der eigenen Ideen. Kurze Lieferzeiten und faire Preise runden das Angebot ab. Auch ein verlässlicher Kundenservice ist für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit unerlässlich.

Welche Arten von Produktbeschriftungen gibt es?

Produktbeschriftungen lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen, je nach Anwendung und Material. Die häufigsten Arten sind Aufkleber, Etiketten, Prägungen und Direktdrucke auf Verpackungen oder Produkten. Jeder Typ hat spezifische Vor- und Nachteile.

Aufkleber sind besonders flexibel und kostengünstig. Sie lassen sich leicht anbringen und entfernen und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Individuelle Aufkleber mit eigenem Design und Logo schaffen eine persönliche Note und erhöhen die Markenpräsenz.

Etiketten werden häufig aus Papier oder Kunststoff gefertigt und können Informationen wie Barcode, Zutaten oder Warnhinweise enthalten. Prägungen verleihen Produkten einen hochwertigen Eindruck durch fühlbare Strukturen und edle Optik.

Der Direktdruck ermöglicht eine nahtlose Integration von Text und Grafik direkt auf die Oberfläche des Produkts oder der Verpackung. Diese Methode eignet sich besonders für langlebige und widerstandsfähige Beschriftungen.

Verpackungsdesign: Trends und wichtige Aspekte

Moderne Verpackungsdesigns orientieren sich an aktuellen Trends und den Bedürfnissen der Zielgruppe. Nachhaltigkeit gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung. Umweltfreundliche Materialien wie Recyclingpapier, biologisch abbaubare Kunststoffe oder wiederverwendbare Verpackungen setzen positive Signale.

Minimalismus im Design sorgt für eine klare Botschaft und eine elegante Präsentation der Produkte. Klare Linien, dezente Farben und reduzierte Schriftbilder schaffen einen hochwertigen Look. Gleichzeitig ist Funktionalität entscheidend: Verpackungen müssen sicher, handlich und platzsparend sein.

Individualisierung ist ein weiterer Trend. Personalisierte Verpackungen steigern die Kundenbindung und erhöhen die emotionale Bindung zum Produkt. Dazu gehören spezielle Drucktechniken, Veredelungen wie Folienprägungen oder Spotlacke und maßgeschneiderte Formen.

Wie Sie den passenden Anbieter für individuelle Aufkleber und Verpackungen finden

Die Auswahl des richtigen Anbieters beginnt mit einer klaren Vorstellung der eigenen Anforderungen. Prüfen Sie die Produktpalette des Anbieters und vergleichen Sie die verfügbaren Materialien und Drucktechniken. Wichtig sind Referenzen und Kundenbewertungen, die Rückschlüsse auf Qualität und Service zulassen.

Eine gute Beratung vor der Bestellung ist unerlässlich. Der Anbieter sollte auf Ihre Wünsche eingehen und Vorschläge zur Optimierung des Designs machen. Ein persönlicher Ansprechpartner erleichtert die Kommunikation und sorgt für transparente Abläufe.

Auch die Produktionskapazitäten und Lieferzeiten sind entscheidend. Gerade bei saisonalen Produkten oder größeren Auflagen ist eine termingerechte Lieferung wichtig. Flexible Anbieter können zudem kurzfristige Änderungen oder Nachbestellungen ermöglichen.

Preis-Leistungs-Verhältnis und Zahlungsbedingungen sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Achten Sie auf transparente Kostenangaben ohne versteckte Zusatzgebühren.

Mehr Informationen zu vielfältigen Möglichkeiten bei Aufklebern bietet Ihnen der folgende Link:

Materialien und Druckverfahren für individuelle Produktbeschriftungen

Die Wahl des Materials ist entscheidend für die Wirksamkeit und Haltbarkeit der Produktbeschriftung. Papieretiketten sind kostengünstig und vielseitig, jedoch weniger widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung. Kunststoffetiketten bieten eine hohe Beständigkeit und eignen sich für raue Umgebungen.

Folienaufkleber aus PVC oder Polypropylen sind langlebig und können glänzend, matt oder transparent ausgeführt sein. Sie sind wetterfest und eignen sich für Innen- und Außenanwendungen. Besonders für langlebige Produkte sind solche Materialien empfehlenswert.

Beim Druckverfahren dominieren Digitaldruck, Offsetdruck und Siebdruck. Digitaldruck ist ideal für kleine Auflagen und individuelle Motive. Offsetdruck bietet hohe Qualität bei größeren Stückzahlen. Siebdruck ermöglicht kräftige Farben und spezielle Effekte.

Veredelungen wie Laminierungen, UV-Lackierungen oder Prägungen erhöhen die Haltbarkeit und schaffen besondere optische Akzente. Sie geben der Produktbeschriftung eine edle Anmutung und schützen sie vor Abrieb und Feuchtigkeit.

Aufkleber als vielseitiges Werkzeug im Produktdesign

Individuelle Aufkleber sind mehr als nur Beschriftungen. Sie eignen sich als Gestaltungselemente, Informationsinhaber und Marketinginstrumente zugleich. Mit einem einzigartigen Design können sie die Markenidentität stärken und die Aufmerksamkeit der Kunden gewinnen.

Aufkleber sind leicht anzubringen und flexibel einsetzbar. Sie passen auf unterschiedlichste Oberflächen und erlauben eine schnelle Anpassung der Beschriftung ohne Änderung der Grundverpackung. Diese Flexibilität macht sie für viele Branchen attraktiv.

Darüber hinaus erleichtern Aufkleber die Logistik durch Barcode- oder QR-Code-Druck. So können Produkte leichter verfolgt und erfasst werden. Individuelle Codes erlauben personalisierte Aktionen und verbessern die Interaktion mit Endkunden.

Die Kombination aus Design und Funktionalität macht Aufkleber zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Produktgestaltung.

Verpackungslösungen für verschiedene Branchen und Anforderungen

Jede Branche stellt unterschiedliche Anforderungen an Verpackungen und Produktbeschriftungen. Lebensmittelverpackungen müssen besonders hygienisch und oft lebensmittelecht sein. Pharmazeutische Produkte benötigen klare gesetzliche Kennzeichnungen und manipulationssichere Verpackungen.

Industrieprodukte verlangen robuste Verpackungen, die den Transport unbeschadet überstehen. Kosmetikverpackungen legen großen Wert auf Design und Haptik, um den Premium-Charakter zu unterstreichen. Elektronikprodukte benötigen oft antistatische oder stoßdämpfende Verpackungen.

Ein erfahrener Anbieter kennt diese branchenspezifischen Anforderungen und bietet passende Lösungen an. Maßgeschneiderte Verpackungen und Beschriftungen erhöhen den Schutz, verbessern die Handhabung und steigern die Attraktivität der Produkte.

Bei der Auswahl sollte man daher auf die Branchenexpertise des Anbieters achten.

Die Rolle von Nachhaltigkeit im Verpackungsdesign

Nachhaltigkeit hat im Verpackungsdesign einen hohen Stellenwert. Verbraucher legen zunehmend Wert auf umweltfreundliche Produkte und Verpackungen. Hersteller reagieren darauf mit der Verwendung von recycelbaren Materialien und der Reduktion von Verpackungsmüll.

Biologisch abbaubare Kunststoffe, FSC-zertifiziertes Papier und innovative Mehrwegkonzepte sind Beispiele für nachhaltige Ansätze. Auch die Optimierung der Verpackungsgröße reduziert Materialverbrauch und Transportkosten.

Ein nachhaltiges Verpackungsdesign sollte nicht nur ökologisch sinnvoll sein, sondern auch funktional und ästhetisch überzeugen. Anbieter, die nachhaltige Lösungen anbieten, erfüllen damit gleich mehrere Kundenanforderungen und positionieren sich zukunftsfähig.

Der Einsatz nachhaltiger Materialien wird zunehmend zum Qualitätsmerkmal und Wettbewerbsvorteil.

Technische Voraussetzungen für die Gestaltung individueller Produktbeschriftungen

Für die Umsetzung individueller Produktbeschriftungen sind technische Daten und Vorgaben entscheidend. Anbieter benötigen meist Druckvorlagen in bestimmten Dateiformaten, die Farbprofile und Auflösungen berücksichtigen. Vektorgrafiken sind oft vorteilhaft, da sie ohne Qualitätsverlust skalierbar sind.

Die genaue Angabe von Maßen, Beschnittzugaben und Farbcodes verhindert Fehler im Druckprozess. Ein professioneller Anbieter stellt entsprechende Vorlagen und Hilfestellungen zur Verfügung, um den Prozess zu erleichtern.

Darüber hinaus ist die Berücksichtigung von speziellen Anforderungen wie UV-Schutz, Kratzfestigkeit oder Temperaturbeständigkeit sinnvoll. Diese technischen Details beeinflussen Materialwahl und Druckverfahren und garantieren eine langlebige und hochwertige Produktbeschriftung.

Eine enge Abstimmung zwischen Kunde und Anbieter sichert eine reibungslose Produktion.

Gestaltungstipps für ein wirkungsvolles Verpackungsdesign

Beim Verpackungsdesign zählt der erste Eindruck. Klare Strukturen, einprägsame Farben und eine lesbare Schrift sind entscheidend. Ein stimmiges Gesamtbild transportiert die Markenbotschaft und erleichtert die Orientierung.

Kontrastreiche Farbkombinationen lenken die Aufmerksamkeit auf wichtige Informationen wie Produktname oder Inhaltsstoffe. Weißräume sorgen für Übersichtlichkeit und verhindern eine Überfrachtung.

Verpackungen sollten zudem die Zielgruppe ansprechen. Jugendliche bevorzugen oft trendige, auffällige Designs, während ältere Kunden eher dezente und klassische Gestaltung schätzen. Die Marke und das Produktimage müssen im Design erkennbar sein.

Schließlich spielt die Haptik eine wichtige Rolle. Materialien mit angenehmer Oberfläche und besondere Veredelungen erhöhen die Wertigkeit und erzeugen positive Emotionen.

Wie man Angebote vergleicht und die beste Wahl trifft

Der Vergleich verschiedener Anbieter erfordert einen strukturierten Ansatz. Legen Sie eine Checkliste mit Ihren Anforderungen an Materialien, Druckqualität, Lieferzeiten und Preisen an. Holen Sie mehrere Angebote ein und prüfen Sie Musterprodukte auf Qualität.

Bewertungen und Referenzen geben Einsicht in die Zuverlässigkeit und Kundenservice. Ein persönliches Gespräch oder eine Beratung vor Ort kann Unklarheiten beseitigen und den Entscheidungsprozess erleichtern.

Beachten Sie Vertragsbedingungen und mögliche Zusatzkosten. Ein transparenter Anbieter informiert frühzeitig über alle Details und bietet flexible Lösungen bei individuellen Wünschen.

So finden Sie den Partner, der Ihre Anforderungen optimal erfüllt und eine langfristige Zusammenarbeit ermöglicht.

Digitale Tools und Ressourcen für die Gestaltung von Produktbeschriftungen

Moderne Technologien erleichtern die Gestaltung von individuellen Aufklebern und Verpackungen. Online-Editoren ermöglichen es, Designs selbst zu erstellen oder anzupassen. Sie bieten Vorlagen, Schriftarten und Farbpaletten, die einfach zu bedienen sind.

3D-Visualisierungen helfen, das Verpackungsdesign realistisch darzustellen und mögliche Schwachstellen zu erkennen. So können Anpassungen vor der Produktion vorgenommen werden.

Darüber hinaus gibt es Softwarelösungen, die den Druckprozess automatisieren und die Datenaufbereitung vereinfachen. Diese Tools fördern Effizienz und reduzieren Fehlerquellen.

Die Integration digitaler Werkzeuge in den Auswahlprozess des Anbieters erhöht die Flexibilität und ermöglicht kreative Freiheit.

Rechtliche Anforderungen an Produktbeschriftungen und Verpackungen

Produktbeschriftungen und Verpackungen unterliegen zahlreichen gesetzlichen Vorgaben. Diese dienen dem Verbraucherschutz und der Information. Pflichtangaben wie Inhaltsstoffe, Mindesthaltbarkeitsdatum, Herstellerangaben oder Warnhinweise müssen klar erkennbar sein.

Je nach Branche gelten spezielle Richtlinien, beispielsweise für Lebensmittel, Kosmetika oder Chemikalien. Bei internationalen Produkten sind länderspezifische Anforderungen zu beachten. Die Beschriftung muss in der jeweiligen Landessprache erfolgen.

Ein guter Anbieter kennt diese Vorgaben und unterstützt bei der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Fehlerhafte oder unvollständige Produktbeschriftungen können zu Abmahnungen oder Verkaufsverboten führen.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Anbieter ist deshalb essenziell für rechtssichere Produkte.

Innovative Technologien im Verpackungsdesign und der Produktbeschriftung

Neue Technologien eröffnen spannende Möglichkeiten im Produktdesign. Smarte Verpackungen mit NFC-Chips oder QR-Codes ermöglichen Interaktionen und zusätzliche Informationen. Kunden können so direkt mit dem Produkt kommunizieren oder auf digitale Inhalte zugreifen.

3D-Drucktechniken erlauben Prototypen und individuelle Verpackungen in kleinen Auflagen. Das erhöht Flexibilität und Kreativität. Augmented Reality (AR) kombiniert reale Verpackungen mit digitalen Erlebnissen und schafft einzigartige Einkaufserfahrungen.

Lasergravuren und -schnitt bieten präzise Veredelungen und filigrane Designs. Sie sind langlebig und umweltfreundlich, da keine Chemikalien verwendet werden.

Diese Innovationen machen Produktbeschriftungen und Verpackungen interaktiver und heben die Produkte von der Konkurrenz ab.

Praktische Beispiele für erfolgreiche Produktbeschriftung und Verpackungsdesign

Viele Unternehmen zeigen, wie durchdachte Produktbeschriftung und Verpackungsdesign zum Markterfolg beitragen. Ein Beispiel ist ein Lebensmittelhersteller, der seine Produkte mit nachhaltigen Verpackungen und klaren, ansprechenden Etiketten versieht. Das stärkt das Image und spricht umweltbewusste Kunden an.

Ein Kosmetikunternehmen nutzt individuelle Aufkleber mit schimmernden Veredelungen und eleganten Farben, um den Premiumcharakter zu betonen. Die Verpackungen sind funktional und attraktiv, was die Kundenbindung erhöht.

Im Bereich Elektronik setzen Firmen auf robuste, informative Verpackungen mit QR-Codes für weiterführende Produktinformationen. So wird die Nutzungserfahrung verbessert und der Kundenservice unterstützt.

Solche Beispiele verdeutlichen den Mehrwert durch gezielte Investitionen in Produktdesign und Beschriftungen.

Tipps für die Zusammenarbeit mit Ihrem Anbieter

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit beginnt mit klarer Kommunikation. Legen Sie Ihre Anforderungen und Erwartungen offen dar und geben Sie Feedback zu Entwürfen und Mustern. Nutzen Sie die Expertise des Anbieters für Optimierungen und neue Ideen.

Regelmäßige Updates zum Produktionsstatus schaffen Transparenz und helfen, Termine einzuhalten. Dokumentieren Sie Vereinbarungen schriftlich, um Missverständnisse zu vermeiden.

Seien Sie offen für Vorschläge bezüglich Materialwahl oder Drucktechnik. Oft haben Anbieter wertvolle Erfahrungen, die zu besseren Lösungen führen. Eine partnerschaftliche Beziehung fördert langfristigen Erfolg und stetige Verbesserung.

So profitieren beide Seiten von einer effizienten und kreativen Zusammenarbeit.

Preisgestaltung und Kostenfaktoren bei individuellen Produktbeschriftungen und Verpackungen

Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab: Materialqualität, Auflage, Druckverfahren und Veredelungen beeinflussen den Preis maßgeblich. Kleine Auflagen sind in der Regel teurer pro Stück als Großserien. Komplexe Designs und Sonderfarben erhöhen den Aufwand.

Auch die Form der Verpackung und eventuelle Sonderanfertigungen wirken sich auf den Preis aus. Personalisierungen und variable Daten sind zusätzliche Kostenpunkte. Lieferzeiten und Versandkosten sollten ebenso berücksichtigt werden.

Ein transparenter Anbieter stellt eine detaillierte Kostenübersicht bereit und erklärt die einzelnen Positionen. So können Sie gezielt entscheiden, wo Einsparungen möglich sind, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit Ihres Projekts.

Qualitätskontrolle und Prüfung vor der Produktion

Vor der finalen Produktion sollte eine gründliche Qualitätskontrolle stattfinden. Musterexemplare ermöglichen die Überprüfung von Farben, Materialien und Druckqualität. Fehler können so frühzeitig erkannt und korrigiert werden.

Der Anbieter sollte ein standardisiertes Prüfverfahren einsetzen und Qualitätszertifikate vorweisen können. Defekte oder ungleichmäßige Drucke wirken sich negativ auf die Produktwahrnehmung aus.

Auch Verpackungen sollten auf Funktionalität getestet werden: Stabilität, Verschlussmechanismen und Schutzwirkung sind wichtige Kriterien. Die Einhaltung der Spezifikationen sichert eine hohe Kundenzufriedenheit.

Eine sorgfältige Qualitätssicherung schützt Ihre Marke und vermeidet Reklamationen.

Zusammenfassung und Ausblick

Individuelle Produktbeschriftungen und Verpackungsdesign sind zentrale Bausteine für erfolgreichen Markenauftritt und Absatz. Die Wahl eines passenden Anbieters beeinflusst die Qualität und Wirkung maßgeblich. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Materialqualität, Druckverfahren, Flexibilität und Service.

Setzen Sie auf nachhaltige Materialien und moderne Technologien, um zeitgemäße und ansprechende Designs zu realisieren. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Anbieter sichert eine reibungslose Umsetzung und optimale Ergebnisse.

Nutzen Sie die Möglichkeiten von individuellen Aufklebern und Verpackungen, um Ihre Produkte hervorzuheben und Kunden nachhaltig zu begeistern. Ein professionelles Produktdesign trägt aktiv zum Markterfolg bei und stärkt die Kundenbindung langfristig.

Wer diese Aspekte beachtet, findet den besten Partner für individuelle Produktbeschriftungen und Verpackungsdesign – und damit den Schlüssel zu einem überzeugenden Auftritt am Markt.

Checkliste für die Wahl des idealen Anbieters für Produktbeschriftungen und Verpackungsdesign

| 🟢 Hochwertige Materialien auswählen | 🔵 Flexible Designmöglichkeiten prüfen |

| 🟠 Professionelle Druckverfahren sicherstellen | 🟣 Nachhaltige Verpackungslösungen bevorzugen |

| 🟡 Persönliche Beratung und Support nutzen | 🔴 Transparente Preisgestaltung vergleichen |

Hinweis: Bilder wurden mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugt.